| |

|

|

Callac-de-Bretagne |

|

Retour Retour

La Paysannerie bretonne après la Grande Guerre.

Introduction.

"La paysannerie constitue

bien un enjeu fondamental des affrontements politiques qui traversent la

Bretagne. Cette situation prend encore plus d’acuité au lendemain de la

Première Guerre mondiale, lorsque l’intégration de la région dans l’espace

national s’accélère tant sur le plan économique que culturel. Forte du « prix

du sang » payé durant la guerre, la paysannerie bretonne sort du conflit avec

une perception accrue de son identité et de sa place dans la nation. Le

décloisonnement socio-culturel qu’elle a vécu à cette occasion entraîne

notamment une volonté d’améliorer ses conditions de vie. L’affirmation des

aspirations paysannes s’impose désormais comme une donnée majeure dans la

société bretonne. Déjà observable dans les nombreux achats de terres rendus

possibles par la relative prospérité des années 1920, la montée des

préoccupations économiques au sein de la paysannerie se remarque également dans

le développement des structures syndicales et mutualistes qui l’accompagne..."

(Extrait de Ruralia- Bensoussan, David, 2005. Analyse du dorgerisme.)

L'article

que nous publions ci-dessous, avec l'aimable autorisation du responsable

de la Revue "Pays d'Argoat", Jean Paul Rolland, est un survol

authentique des conditions de la paysannerie bretonne de l'Argoat

profond, dans les années qui ont précédées et suivies la dernière

guerre. C'est donc une image de cette société rurale à jamais disparue,

images qui rappelleront aux derniers anciens encore vivants

aujourd'hui, les souvenirs d'une vie d'entraide, de labeurs et de joie

de vivre...

Source : Pays d'Argoat, Revue d'Histoire et d'Archéologie des cantons d'Argoat- N° 42- 2ème semestre 2004, pages23 à34.

Victor LE TERTRE, un homme,

un vrai paysan breton,

passionné des chevaux...

Victor Le Tertre, aîné d'une famille de sept enfants, est né à Kerellec

en Callac, le 17 janvier 1924. Il fréquenta l'école de Callac de l'âge

de six ans et demi jusqu'à l'obtention du Certificat d'Etudes Primaires

à treize ans ; une enfance, somme toute, pas très différente des

enfants de son âge, ni dans la pauvreté, ni dans l'opulence. Il s'est

marié, le 8 juin 1946.

" En début d’année scolaire, on m'achetait un costume de velours et

lorsque je revenais de l'école, le soir ou les jeudis, je revêtais

celui de l'année passée afin de préserver le neuf pour qu'il reste le

plus longtemps possible soigné. Ma grand-mère me tricotait des

chaussettes et une camisole, en laine de mouton, qui me préservaient du

froid. Le 7 juin 1937, j'ai passé le Certificat d'Etudes Primaires à

Callac où toutes les écoles du canton se rassemblaient. Il fallait se

présenter pour huit heures, heure à laquelle on procédait à l'appel. La

table qui nous était attribuée portait notre nom. On commençait par une

dictée, puis deux problèmes, ensuite une rédaction et pour finir un

dessin. Les classes étaient surveillées par les instituteurs ou

institutrices des communes du canton. A midi, il était à nouveau

procédé à l'appel et celui qui n'était pas nommé, était recalé

(rasket). Beaucoup d'élèves qui avaient échoués au certificat, ne

revenaient pas l'année suivante, ils rentraient directement dans la vie

active Les enfants de parents aisés allaient dans le secondaire à

Guingamp ou Morlaix, mais à quelques exceptions près, ceux des

campagnes allaient au travail. On m'avait dit : " tu iras à l'école

jusqu'à ton certificat et si tu l'as, on t'achètera une bicyclette ".

Après l'école, j'ai constamment lu car le maître d'école nous avait

bien dit : " lisez toujours un peu afin de ne pas oublier ".

A treize ans, je suis resté à la ferme. Je me suis passionné pour les

chevaux. Je conduisais, déjà, seul, un attelage de quatre chevaux

attelés à une charretée de fumier par les chemins creux qui étaient de

vraies fondrières, tellement que l'hiver, les pies des vaches

touchaient la boue ! Mais on s'arrangeait pour les pacager non loin de

l'étable, le plus souvent dans les champs où poussait de la lande

(étendue de terre où ne croissent que certaines plantes sauvages -

ajonc, bruyère, fougère, genêt...). Les chevaux étaient nourris

principalement d'ajonc haché, ou de betteraves coupées au couteau, et

d'un peu de foin. Parfois on gardait à l'étable des bêtes à engraisser

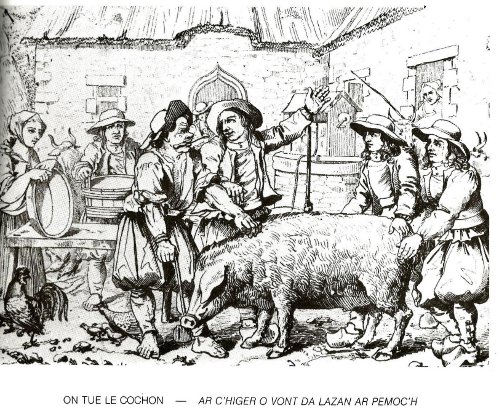

afin de les vendre un bon prix. On les nourrissait comme les cochons :

on cuisait du blé ou de l'orge concassé, des pommes de terre et des

rutabagas. Dans les fermes, on semait particulièrement de l’avoine, du

seigle et du blé noir dans les terres pauvres. L'ajonc a longtemps

constitué la nourriture des chevaux, il était semé au même titre que

les autres plantes. Exploitable au bout de deux ans ; c'était une

nourriture abondante qui ne nécessitait pas d'apports extérieurs, ni de

travail supplémentaire. Au bout de quatorze ou quinze ans, la fougère

commençait à prendre le dessus, le sol était épuisé, il fallait le "

refaire ". Les pieds d'ajonc étaient coupés à la faucille (falz troha

lann), on s'en servait comme bois de chauffage. Puis, avec un attelage

de six chevaux et un araire spécial (arar devonterez), on arrachait ou

coupait les racines. On affûtait, une ou deux fois par jour, les socs

afin de faire du bon travail et faciliter le travail des chevaux. On

refaisait ces champs d'ajonc au mois de mars, avec un attelage de six

chevaux et deux conducteurs : un à l'attelage avant et l'autre à

l'attelage arrière. Deux personnes manœuvraient l'araire : en

particulier au bout du champ : une personne était préposée à désengager

le soc de souches coincées, avec un crochet (was harpon), l'autre

manœuvrait l'araire. On laissait la terre pourrir un bon mois, on

ramassait les souches et les cailloux après avoir passé la herse (oged)

puis le cultivateur (diaoul). À la fin mai, sans mettre de

fumier, on semait du blé noir ou des rutabagas pour nettoyer la terre.

Dans les petites fermes qui ne disposaient pas de beaucoup de chevaux,

on défonçait la terre à l'aide d'une large tranche (ar war).

Les journées de travail duraient de 10 à 12 heures et l'été de 14 à 15

heures. Le matin, à 6 heures, j'allais chercher du trèfle pour les

bêtes : une charretée pour les chevaux et une autre pour les vaches.

Dès le mois de mars, je coupais de l'herbe tendre dans les prés sur

source, que je mélangeais ensuite avec de l'ajonc : l'herbe adoucissait

cet ajonc haché qui, à la sortie de l'hiver, après avoir subi le gel,

était coriace. Dès 1930, j'avais fait l'acquisition d'un moteur à

essence Japy pour faire tourner le broyeur d'ajonc ; les lames du

broyeur étaient affûtées toutes les semaines à la pierre à aiguiser ou

la lime si elles étaient trop esquintées On obtenait cette herbe tendre

et drue dans des prés bien orientés et abrités, en laissant l'eau de

source couler sur la prairie par le biais de rigoles que l'on obstruait

alternativement. Ces rigoles étaient refaites régulièrement avec une

faux spéciale (falc'hprat) que l'on faisait confectionner par le

forgeron, avec une vieille faux. Je n'avais évidemment pas de bottines

pour ce travail ; uniquement des sabots de bois garnis de paille que je

devais changer lorsque je rentrai à la maison pour ne pas rester les

pieds mouillés. Le pire avec les sabots de bois (botou koad) était

lorsque l'on travaillait dans des parcelles où la terre était mouillée

et glaiseuse. La glaise s'accrochait au bois, parfois rentrait à

l'intérieur, les sabots s'alourdissaient de moitié : la marche devenait

maladroite et pénible, et, occasionnellement le cheval marchait dessus

et l'éclatait malgré la frette qui maintenait le coup de pied !

Après l'herbe, à la mi-avril. Je commençais à couper du seigle (segal)

vert que je mélangeais à l'ajonc. pendant environ trois semaines à un

mois, ensuite commençait l'épiaison ainsi il devenait trop dur. Pour

remplacer ce seigle coupé, on semait des pommes de terre. Puis venait

le trèfle rouge (melchon ruz) que parfois on avait semé avec le seigle.

Ce trèfle (blanc ou rouge) précoce et retard était une excellente

nourriture pour les animaux ; le trèfle rouge retard durait jusqu'à la

mi-juin puis lui succédait le trèfle violet que l'on coupait jusqu'aux

environs de la foire de Bulat car, lorsque venaient les premières

gelées. il noircissait. Après la récolte, on passait le cultivateur

ensuite la herse. On ne labourait pas très profond, les outils ne le

permettaient pas. Dans les petites fermes. on n'attelait que deux

chevaux sur les outils par contre. dans les grandes fermes. où les

champs étaient plus grands, trois à quatre chevaux étaient couramment

utilisés sur les charrues pour retourner la terre. Il fallait compter

une journée pour labourer un demi hectare d'où l'expression en breton

(ar devezh arat). Après l'arrachage des pommes de terre et des

betteraves. on semait le blé d'hiver. L'avoine était semée dans les

huit premiers jours de novembre.

La fenaison et la moisson étaient coupées à la faucheuse. Dans les prés

humides, la solidarité inter-villageoise existait vraiment. Il n'était

pas rare de voir jusqu'à une vingtaine de faucheurs. de tout âge, dans

certains grands prés. Dès l'âge de 14-15 ans. je faisais partie de ces

groupes. Ces journées étaient très éprouvantes pour les corps car une

certaine émulation existait entre les personnes et il ne fallait pas

perdre la face ! Les faucheurs tenaient à avoir une bonne faux bien

aiguisée sinon ils étaient obligés de " forcer " ; ils s'appliquaient à

la battre (ipilatti) pour avoir le meilleur tranchant et de temps à

temps, il levait le dos pour passer la pierre à affûter (mein lemma)

pour lui refaire son fil. La journée commençait à 7 heures du matin,

directement dans le pré, puis vers 9 heures 30, la maîtresse de maison

apportait le casse- croûte, parfois en charrette lorsque le pré était

loin de la maison. Inutile de vous dire que les ouvriers étaient à ce

moment-là en appétit ! Il n'y avait pas beaucoup de taupinières dans

ces prés, on les retrouvait plus dans les champs (foenn tirien) où

l'herbe était plus rase, " l'herbe rousse " comme disaient les anciens.

Les prés avaient un fond humide ce qui facilitait la coupe. Cependant,

lorsqu'un novice ou un faucheur prenait une bande trop large et que la

faux ne prenait pas le foin à la base, cela se voyait.

Lorsque l'herbe était coupée, les femmes intervenaient pour faner afin

de faciliter le séchage (direstan). Quand l'herbe était devenue foin,

elles le mettaient en andains (rodelli) puis en tas, et parfois le

déplaçaient : si la zone était trop humide. Quand le temps menaçait, on

ramassait le foin directement sans le mettre en tas, le travail était

plus pénible pour celui qui chargeait et celui qui faisait la charretée

car le foin n'était pas compact. A la maison, deux hommes d'expérience

étaient préposés à l'édification de la meule de foin afin de s'assurer

que l'eau de pluie ne pénètre pas dedans. Le fermier avait auparavant

constitué l'emplacement, souvent bien abrité des vents dominants

derrière de grands arbres, en disposant des traverses de bois

recouvertes de fagots (zigen). A l'automne, il la recouvrait de paille

ou mieux avec du carex (hesk) vert qu'il faisait tenir avec des

branches de saule liées les unes aux autres. De même que les maisons

étaient souvent protégées du vent dominant et de la pluie par de grands

ifs"[1] (10 à 15 mètres de haut) (ivin). Souvent quand je retournais la

terre aux abords du village, la charrue rencontrait les racines d'ormes

(tilh) ou de frênes (onn), les chevaux s’arrêtaient, mais parfois, le

soc cassait !

La moisson (eost) était aussi un moment intense dans la vie de la

ferme. On faisait le tour du champ à la faux, puis on disposait les

javelles (dramm) le long du talus. La faucheuse (troc'herez) entrait

ensuite en action : certaines grandes fermes disposaient de faucheuse

lieuse (lieuz). Après la seconde guerre mondiale, cette machine était

présente dans beaucoup de fermes, elle a perduré une quinzaine d'années

puis la relève a été faite par la moissonneuse batteuse. On ne traitait

pas le blé comme de nos jours : on enlevait d'abord, à la main, les

chardons et le rumex. Ainsi, les terres n'étaient pas aussi " sales "

que maintenant. Deux personnes sur la faucheuse : un conduisait les

chevaux, l'autre, avec une perche de bois. relevait, si nécessaire,

les épis, et, avec un dispositif mécanique. il constituait les

javelles. Plusieurs personnes liaient les javelles (veuskenn), elles

les

mettaient en moyettes afin de faciliter le séchage, pendant une petite

semaine. Puis les charroyaient vers l'aire à battre où on constituait

la meule (oustel). Bien souvent nous étions tributaires du climat,

comme

en 1946, où il a fallu défaire les gerbes afin de faire sécher la

paille - dans certains endroits le blé avait commencé à germer

tellement que les gerbes s'accrochaient les unes aux autres! On avait

eu de la misère cette année-là ! Ceux qui avaient réussi à battre leur

moisson, se devaient. encore. de remuer, tous les jours, le grain sur

les greniers, pour qu'il ne s'échauffe pas et ne devienne incomestible.

Les battages se faisaient d'abord dans les petites fermes qui souvent,

n'avaient que trois ou quatre hectares de moisson : les grandes fermes

avaient de huit à dix hectares, en particulier quatre à cinq hectares

d'avoine pour nourrir les chevaux. Ces journées n'étaient pas très

dures car il y avait beaucoup de monde. On se retrouvait entre vingt et

vingt-cinq personnes du village ou des alentours. Avant la seconde

guerre mondiale. les batteuses (dornerez) que l'on utilisait étaient

fréquemment de marque Gelard fabriquées à Guingamp, elles étaient mues

par des moteurs à essence : ensuite après-guerre, on les faisait

fonctionner avec des tracteurs Société Française ou " Vandœuvre " dans

les environs de Callac. Les villages, groupés par quatre ou cinq,

s'entraidaient. Ces journées devenaient rapidement de grands moments de

convivialité et de divertissement favorisés et souvent grisés par

l'absorption, dans les grandes fermes, d'une barrique de cidre ! Il

arrivait parfois qu'il y avait mésentente ou trouble entre quelques

familles ainsi on voyait se former une autre équipe dans le village.

Ces équipes formées comprenaient fréquemment de jeunes gens, garçons et

filles. Ces rencontres donnaient lieu à des aventures sentimentales ou

parfois des liaisons plus sérieuses. Les femmes approchaient les gerbes

sur la meule, coupaient les liens, surveillaient le remplissage des

sacs de grain, ramassaient la balle et les plus expertes, au fourneau,

préparaient le repas. Les hommes alimentaient la batteuse. portaient le

grain au grenier, la paille (plouz) au tas (bern) lorsque la meule était

large et haute, un jeune homme souple était désigné pour aller

alimenter la machine. Autour de la mécanique, en général le

propriétaire du matériel, s'affairait et surveillait le bon

fonctionnement. Bien que l'installation soit relativement dangereuse,

par manque de protection autour de cette multitude de courroies, je

n'ai jamais eu connaissance d'accident. Ceux qui avaient, en fin

d'après-midi, abusé de la dive bouteille de cidre, étaient surveillés

de près par les autres ouvriers plus raisonnables. Les journées

commençaient vers les huit heures ; le chantier, parfois, faisait deux

ou trois lieux, les responsables profitaient du déjeuner pour changer

de place à la batteuse. Ce n'est pas pour ça que l'équipe restait

traîner à table. Parfois le cultivateur allait à la coopérative

chercher des sacs de jute, d'une contenance de cent kilos. Lorsqu'ils

étaient pleins, on les mettait directement dans une charrette et ils

étaient livrés à la coopérative. Le grain était le plus souvent stocké

dans le grenier de la maison.

La balle d'avoine, propulsée le plus loin possible de la batteuse,

était ramassée et servait à regarnir les matelas pour l'hiver. Des gens

de la ville venaient souvent s'approvisionner de cette balle. Celle qui

tombait le plus près de la machine, était conservée dans un appentis,

afin de la ventiler et de récupérer les graines qui avaient échappées à

la mécanique. La balle de blé était également ramassée : on la donnait

à manger, sur les betteraves, aux bêtes. On ne perdait rien, les

résidus étaient étalés dans les prés afin qu'ils pourrissent ; ainsi

les champs restaient relativement propres.

L'hiver, on organisait des journées pour faire des fagots. L'ouvrier se

devait de trouver les liens, lui-même, environ une centaine pour une

journée. Il les choisissait de préférence dans les buissons de

noisetiers, de deux ans d'âge, de la grosseur d'un pouce, et, les

mettait à l'abri des regards pour de ne pas se les faire voler. On

coupait de vieilles souches sur les talus avec une hache : pour les

plus grosses, on utilisait le passe partout (harpon). En fait, lorsque

l'on était fermier, on n'avait le droit de couper que le bois qui avait

repoussé en neuf ans, c'est-à-dire en un bail de fermage. Par contre

tous les ans, à la faucille, on coupait les ronces et la fougère

(divac'harezh) sur les talus afin d'en faire de la litière.

Dans les grandes fermes, il y avait un journalier payé ; sa femme

restait à la maison, elle élevait une ou deux vaches et engraissait un

cochon. Dans les fermes, les personnes les moins valides, restaient

soigner les bêtes. Tous les jours, il fallait enlever le fumier dans

les étables et les écuries, mettre de la nourriture dans les mangeoires

et du foin dans les râteliers, tirer de l'eau du puits pour les

abreuver...

Dans les champs, le travail ne manquait pas non plus, on

mettait beaucoup de pommes de terre pour nourrir les cochons, et des

rutabagas, des betteraves qu'il fallait éclaircir et biner. Même les

enfants contribuaient à la vie de la ferme, en particulier à la garde

des vaches. Certaines familles nombreuses envoyaient quelques enfants,

pour leur nourriture et un petit pourboire, comme pâtre (paotr saout)

dans des fermes plus aisées. Les enfants étaient également sollicités

le jour du concours pour tenir la bride des juments et des pouliches.

De là, souvent, naissait l'affection des hommes pour les chevaux. Les

petites fermes faisaient paître leurs vaches sur le bord des routes ou

sur les issues communales. Quant aux chevaux, ils avaient droit à plus

d'égard et de considération ; on leur donnait à manger à l'écurie ou

alors ils avaient un champ à eux seuls. On les entravait pour qu'ils ne

s'échappent pas et qu'ils soient, toujours à proximité.

J'ai commencé très jeune à conduire les chevaux. Tout d'abord, à faire

des rangs et buter les pommes de terre. préparer la terre à recevoir

des betteraves, à conduire la faucheuse... Il est vrai que les chevaux

étaient dociles parce qu'attelés tous les jours. On commençait à les

atteler à l'âge de dix-huit mois, soit avec leur mère ou avec un ou une

autre qui avait l'habitude. A deux ans, on les attelait dans les

brancards de la charrette en particulier lorsqu'il y avait le charroi

du fumier destiné aux légumes. Dans l'ensemble, les chevaux étaient

doux et obéissants : je n'ai connu qu'une seule personne qui avait

coutume d'en avoir de méchants parce qu'il les achetait à bas prix. Il

les employait principalement pour les charrois de cailloux lors de la

réfection des routes. Pour les entraver, il était obligé de prendre une

fourche pour les maîtriser. Dans certaines fermes. les chevaux ne

toléraient que les personnes de leur entourage. Les gens qui

gravitaient autour des chevaux étaient rarement pris au dépourvu. ils

connaissaient bien la race chevaline, il fallait se méfier de se faire

mordre, les ruades étaient exceptionnelles. A l'exception, lorsqu'une

jument avait pouliné, il ne fallait pas aller autour d'elle, le poulain

était suffisamment autonome pour aller téter. Par contre, elle se

laissait approcher lorsqu'elle ou le poulain étaient malades. Les

étalons, d'ordinaire, étaient plus faciles d'accès.

Le bourrelier, tous les ans. venait dans les fermes, passer les harnais

en révision. Selon l'importance des fermes il demeurait deux, trois ou

huit jours. Certaines fermes lorsqu'elles tuaient une bête à cornes,

faisaient tanner à façon la peau dans les tanneries Le Brun ou Guillou

de Callac afin de disposer de cuir pour la réparation des harnais.

Evidemment, j'ai beaucoup pratiqué avec les chevaux et dormi avec

eux

dans l'écurie dans l'attente des poulinages. Après avoir attendu onze

mois un poulain, on ne laissait jamais une jument sans surveillance. En

dix minutes, elle pouvait faire son petit qui pouvait mourir étouffé

dans son placenta (gwele). Ainsi l'année pouvait être perdue, pour

quelques minutes d'inattention. On s’arrangeait pour mettre la jument

dans une position adéquate et surtout qu'elle ne puisse se mettre de

travers. Beaucoup d'efforts lui étaient nécessaire pour expulser le

poulain. Il m'est arrivé de voir une jument qui ne pouvait faire son

poulain. le petit et la mère mourraient. A Callac, il n'y avait qu'un

seul vétérinaire, Mariette, une vraie force de la nature, qui assumait

sa fonction souvent au-delà du canton. Dans les fermes, on ne le

sollicitait qu'en cas d'extrême nécessité car l'argent faisait défaut.

Mais à la saison des poulinages, en particulier de mars à mai, il ne

dormait pas souvent dans son lit. On le prévenait comme on pouvait, le

téléphone n'était pas monnaie courante, on se rendait à son domicile à

bicyclette, on avisait sa femme et ensuite il arrivait avec son

automobile. Parfois il était obligé de laisser sa voiture à une bonne

distance de la ferme, venir à pied, tellement le chemin était

impraticable. Quand le poulinage se passait mal, il sauvait la jument,

coupait le poulain dans le ventre de sa mère, morceaux par morceaux.

Pour les vaches, il procédait de même.

Les juments étaient conduites au mâle à la station des haras à Callac,

mais, dans certaines fermes, il y avait également des étalons approuvés

et encartés (carte rose) afin de les différencier de ceux de Lamballe.

Les haras ont été institués pour mieux contrôler la race chevaline et

ainsi concurrencer le privé. Ceux de Callac ont été créés en 1903, dans

la cour " Pierre Ogès " (aujourd'hui la cour du bar des sports). Au

début, les cultivateurs étaient assez réticents à s'y rendre. Après la

guerre 1914-18, dans les années 1920-23, les cultivateurs avaient pris

l'habitude d'y venir avec leurs juments (on en a compté jusqu'à

1500-1600, de tout le canton), les faire saillir par les 7 ou 8 étalons

disponibles. Les haras de Callac avaient une très bonne réputation dans

toute la Bretagne, en particulier les saillis des étalons Vermouth

(1924), Ufry, Naous (1938) [2], Combien, Lunatic, Calbanum....Puis en

1920, les haras se sont déplacés dans l'ancienne caserne de la

gendarmerie (maintenant remplacée par des HLM en bas de la rue de

l'Allée). Les haras actuels ont été construits en 1958.

J'ai fréquenté beaucoup de foires aux chevaux dès mon plus jeune âge. Les foires se déroulaient à :

- Callac : le troisième jeudi de février, la première ; puis tous les trois mois.

- Carhaix : le 13

mars, était une des plus grandes du secteur, ainsi que le lendemain de

la Toussaint (foar hanter wares).

- Loguivy-Plougras : la foire de St Emillion à Pâques.

- Park ar Mest en Pont Melvez : le lendemain du jeudi de l'Ascension.

- au Ménez Bré : le 17 juin, les 2 et 3 août puis au commencement d'octobre.

- Bulat : le lundi après le deuxième dimanche de septembre.

- Kérien : le 23 octobre, elle avait moins de notoriété car moins vieille[3].

- Guingamp : la veille de Noël ainsi que la fête des Rameaux.

- de Bod à Rostrenen : le

premier mardi de décembre [4] que l'on appelait également la foire de la

dernière chance (celle de vendre un bon prix son poulain de l’année).

Toutes ces foires avaient leurs spécificités, tant dans la qualité

des

animaux présentés, que l'origine des maquignons ou de la destination

des bêtes. Ainsi à Carhaix, la foire se déroulait autour de l'église.

Deux ou trois jours avant, des maquignons de toute la France [5]

arrivaient en prospection. Ceux qui avaient des bêtes à vendre. le

faisaient savoir aux hôteliers pour qu'ils répercutent l'information et

indiquent les adresses des fermes. Ces acheteurs essayaient de faire

affaire au départ de la ferme, souvent en minimisant le prix d'achat,

mais c'était sans compter sur la sagacité des vendeurs qui

fréquentaient habituellement les foires environnantes et connaissaient

les prix pratiqués. Ainsi. le 13 mars, on pouvait trouver, plus

spécifiquement, des étalons qui n'avaient plus droit de faire la monte,

reconnaissables à la lettre " R [6] tatouée sur le cou après avoir été

approuvés par une commission de réforme. Ils étaient pour la plupart

castrés et étaient souvent acquis pour aller travailler dans les

plaines du bassin parisien. On trouvait également des poulains qui

n'avaient pas trouvé preneur l'année passée et qui avaient été

engraissés tout l'hiver. Ces chevaux vendus étaient expédiés dans toute

la France par wagons à la gare.

A Callac, venaient, plus particulièrement. des marchands de chevaux du Léon, en particulier de Landivisiau.

Je suis allé à la foire du Ménez Bré pour la première fois à l'âge de

quatorze ans. J'avais deux pouliches attachées à l'arrière du char à

bancs et un étalon castré dans les brancards. J'étais parti de Callac

vers les trois heures, trois heures et demie du matin. pour parcourir

les vingt-cinq kilomètres et arriver à une bonne heure, là-haut sur la

colline. La foire commençait vers les dix heures. Mais à deux ou trois

kilomètres de la foire. les marchands étaient déjà sur la route, à

flairer la bonne affaire. Ce jour-là. J’ai vendu mes pouliches et

l'étalon. Il m’a fallu trouver une personne des environs de Callac, qui

rentrait chezlui avec sa jument, pour me ramener mon char à banc !

La veille de la

foire, ces maquignons étaient également dans les campagnes

environnantes, ils essayaient d'embobiner quelques-uns ou de faire leur

choix : c'était leur métier ! Evidemment sur le foirail, il y avait

toutes sortes de chevaux. Ceux qui étaient destinés au travail, les

marchands exigeaient qu'on les attelle afin de voir les réactions de

l'animal ; ils faisaient aussi signer, au vendeur, un document sur

lequel il était mentionné : " franc de collier et doux de l'homme ".

Comme à Pont Melvez, à Park ar Mest, il y avait une ferme, la

Commanderie, où tu payais, 20 sous, et on te prêtait des harnais et une

charrette. On serrait le frein pour voir si les chevaux répondaient aux

ordres. La foire, pour treize heures trente-quatorze heures, était

terminée. Les marchands, comme Combot, Yves Hélary, avaient acheté les

chevaux dont ils avaient besoin en premier choix ; il ne restait plus

que les petits trafiquants qui achetaient avec des personnes qui

avaient vraiment nécessité de vendre, souvent à petit prix. Ces bêtes

étaient appelées : " petite moyenne ". La négociation des chevaux, dans

le bruit, les engueulades bonne enfant, était scellée par des frappes

vigoureuses dans les mains. Ces grands marchands étaient de fins

connaisseurs, ils avaient du métier et connaissaient bien les chevaux

sous tous rapports, ils ne tardaient pas à découvrir un vice caché. Les

chevaux étaient évacués par les finistériens, en camions de transport

Miossec de Landivisiau, il faisait deux voyages dans la journée. Les

autres partaient à pied, en convoi, les uns accrochés aux autres par la

queue et le licol, par des conducteurs qui ne faisaient que cela

(toucher kezeg), soit jusqu'aux gares ferroviaires de Guingamp ou de

Belle Isle-Bégard. Sur le foirail, on trouvait également des personnes

qui faisaient métier de la castration des étalons, suite à une vente.

Au mois d'Août, il y avait déjà des poulains dès le troisième jeudi

d'Août à Callac ; les petits fermiers proposaient déjà des poulains de

l'année qu'ils voulaient vendre impérativement. Un poulain était sevré

au bout de six mois : par manque d'espace dans les bâtiments de ces

petites fermes, on ne pouvait pas le garder d'une part et d'autre part,

en le vendant, on disposait d'une certaine somme d'argent qui

contribuait à payer la St Michel. Les juments perdaient assez vite leur

lait, les poulains ainsi sevrés allaient dans les fermes qui savaient

comment faire pour les élever. La foire de Bulat également, était

l'occasion de vendre ces poulains : la dernière étant celle de Bod à

Rostrenen, sinon il fallait les ramener à la ferme et les nourrir en

attendant la prochaine foire de Callac ou Carhaix. On les gardait à

l'écurie, sans trop les sortir afin qu'ils soient bien gras au sortir

de l'hiver en les alimentant en " barbotages ", et les meilleurs avec

de l'ajonc et de l'herbe. On les nourrissait le mieux possible,

évidemment pour en obtenir un prix supérieur. Les grands maquignons du

Finistère[7] connaissaient les bons éleveurs du coin et tentaient souvent

de réserver. par des compromis de vente, les poulains, lorsque la

saillie avait été faite par un étalon de renom.

Les palefreniers (jusqu'à six) sous les ordres d'un adjudant logeaient

dans l'ancienne gendarmerie. Le premier. que j’aie connu, s'appelait

Fautrel. Il fut remplacé par Morin qui menait son haras de main de

maître. Il pouvait nourrir ses étalons pour rien, pendant cinq ou six

semaines, les grands cultivateurs du secteur lui fournissaient du

trèfle: mais lorsqu'ils rejoignaient Lamballe, les étalons retrouvaient

le régime haras : une ration d'avoine et du foin.

Les cultivateurs aimaient leurs chevaux : c'était leur plus grosse

source de revenus lorsqu'il y avait de bons poulains. Pendant la

seconde guerre mondiale, un poulain valait autant que sept ou huit

vaches, à savoir 30 ou 40000 Francs (anciens). Les poulains n'étaient

pas vendus pour la boucherie, à quelques exceptions près. ils étaient

sollicités dans beaucoup de pays étrangers.

Lors du concours de pouliches [8](ebeuleuz) de un, deux et trois ans à

Callac, au mois de mars. il y avait jusqu'à 120 sujets, évidemment les

meilleurs, car il en restait autant dans les fermes. On constituait des

pelotons d'une vingtaine de sujets. Dans le premier. se trouvaient les

meilleures pouliches, puis dans les autres par ordre de valeur. Au mois

d'Août, il y avait un autre concours de poulinières[9] (gazec-eubel)

suitées (la mère et son poulain). A ce moment-là, on ne parlait pas de

jument suitée, ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que l'on a

institué cette situation afin de conserver le maximum de spécimens. La

présentation se faisait à côté de l'église et le cercle se faisait sur

la place à côté de chez Fercoq. Les concours étaient très prisés, ceux

qui pouvaient gagner un prix (une dizaine étaient octroyés) étaient

récompensés financièrement. L'élevage des chevaux était un peu comme une

loterie, les éleveurs ne réussissaient pas à tous les coups. Le

concours départemental se tenait à St Brieuc, mais il n'y avait pas

autant de chevaux que maintenant. On chargeait les chevaux dans les

wagons du train Carhaix Guingamp qui était à voie métrique. On les

déchargeait à Guingamp puis rechargeait dans un wagon, d'un train à

voie normale, qui nous conduisait à St Brieuc où le rassemblement se

faisait sur la place Robien. On ne présentait que des pouliches de

trois ans : c'était le fleuron des futures poulinières. Elles n'étaient

pas à vendre, leur propriétaire les conservait afin d'avoir des

poulains à négocier. Le concours régional se déroulait à Lamballe,

quelquefois à Hennebont, à Landivisiau ou Pontivy. J'ai eu une jument

de trois ans qui fut présentée en 1947 à Pontivy, elle a terminé

première après plusieurs péripéties. Astrey était fille de Oustic, en

compétition avec une autre jument dénommée Arvel (appartenant à un

finistérien influent dans le milieu chevalin). Astrey fut déclarée

première, mais, le jury ne pouvant se mettre d'accord ; on convoqua un

second jury pour le départager, celui-ci classa Astrey première sous

les applaudissements du public et le mécontentement du grand

responsable finistérien. Ce n'était pas le tout de concourir, mais

parfois une certaine animosité s'établissait entre les éleveurs.

Ce fut toujours un grand plaisir pour moi de travailler près des

chevaux. Tous ceux qui aiment les chevaux, savent que cette passion ne

s'atténue pas avec les années ! "

Rolland Jean Paul.

Texte établi d'après une émission diffusée par RKB (Radio Kreiz Breizh).

Remerciements à Jean Pierre Guyader qui m'a communiqué l'interview et facilité la traduction en breton de ces quelques mots.

Notes.

[1] L'if avait également la particularité d'absorber les escarbilles

sortant des cheminées et ainsi d'éviter de mettre le feu dans les

toitures qui ont été longtemps couvertes de chaume. Ces grands ifs ont,

malheureusement, failli disparaître en 1997, en toute légalité, à cause

de la cupidité de certains hommes ! En 1663, Colbert établit un décret

qui ordonna d'associer un if à toute maison en construction, afin de

pouvoir disposer de bois lors de la construction de sa Marine. On

appelait cela de la politique à long terme !

[2] Un moulage de bronze représente ce cheval, né le 28 mars 1935 en

Loire Atlantique de Uvry et Sablet. Ce cheval de trait breton a donné

naissance à quelques 800 descendants directs. Acheté à l'âge de 3ans,

il fut d'abord affecté au dépôt de Lamballe, puis à la station de

Callac. Durant 13 ans de bons et loyaux services, il fut l'étalon le

plus réputé de Bretagne et c'est en son honneur que le sculpteur

animalier Guyot, après moulage en 1958, érigea sa statue fondue à Paris

chez Susse.

[3] Voir N° 38 de Pays d'Argoat. Historique de la foire de Kérien.

[4] On disait que celui qui allait faire la foire de Bod. sans

nécessité, était fou. Il est vrai que le temps était fréquemment

exécrable !

[5] Depuis le début du 19'me siècle. le monde entier connaît le Postier

breton (issu du croisement des juments du Léon avec des étalons Norfolk

anglais) L'apogée des exportations se situe dans les années 1900-1940.

[6] Pour réformé.

[7] On dit, qu'avant-guerre, ils achetaient les chevaux plus chers que

les autres. Ils donnaient la moitié du prix le jour de la foire et

l'autre moitié après avoir testé l'animal. Les cultivateurs se

rendaient ensuite dans le Léon récupérer leur dit Mais souvent ils

leur rétorquaient que leur cheval était soit gourmeux (maladie

spécifique du cheval caractérisée par une inflammation des voies

respiratoires, donnant lieu à la toux, à une forte fièvre, à une

abondante sécrétion catarrhale) ou boiteux et ainsi le prix était revu

à la baisse. Le docteur Mariette avait mis fin à cette malhonnêteté. :

Suite à une transaction de ce type, il se rendit dans le Léon avec le

vendeur d'une jument qu'il garantissait sans défaut. Lorsqu'ils

arrivèrent chez le maquignon, la jument était gourmeuse ! Muni d'un

revolver, Mariette abattit la jument et l'autopsia et trouva dar ses

bronches de petites plumes de volaille qui lorsque l'air passait

pouvaient faire penser à un cheval gourmeux. Pour le boîtage, il

suffisait de mettre un clou un peu de travers dans les chairs.

[8] Jument qui n'est pas encore adulte mais qui n'est plus un poulain

jusqu'à l'âge de trois ans où elle se faisait saillir pour la première

fois.

[9] Jument poulinière, destinée à la reproduction.

Joseph Lohou (janvier 2019) Mise à Jour

|

|

©

Tous Droits Réservés (Joseph Lohou)

|